Werkstofftechniker*in

Andere Bezeichnung(en):

Werkstoffingenieur*in, Werkstoffwissenschafter*in

Berufsbeschreibung

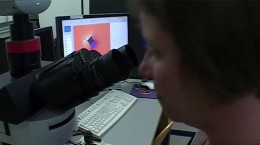

Werkstofftechniker*innen (Werkstoffingenieur*innen) führen physikalische und chemische Werkstoffprüfungen durch. Dabei nehmen sie an Materialien wie Eisen, Stahl, Keramik oder Kunststoff mit Hilfe mechanischer, magnetischer oder elektrischer Verfahren verschiedene Messungen vor. In Labors entwickeln sie neue Werkstoffe bzw. Werkstoffkombinationen, die bestimmte Qualitätsmerkmale (z. B. Dichte, Härte, Feuerfestigkeit) aufweisen sollen. Anschließend dokumentieren sie ihre Ergebnisse.

Werkstofftechniker*innen sind vor allem in Industriebetrieben verschiedenster Branchen tätig und arbeiten eng mit anderen Spezialist*innen sowie mit Fach- und Hilfskräften zusammen.

Während Werkstofftechniker*innen mit akademischer oder höherer schulischer Ausbildung sich vorwiegend mit der Erforschung, Entwicklung und Verbesserung von Werkstoffen befassen, sind Werkstofftechniker*innen mit Lehrausbildung verstärkt in der praktischen Herstellung und Prüfung von Werkstoffen tätig (siehe Werkstofftechnik (Modullehrberuf)).

Berufsinfo-Videos

your job. Akademische Berufe in der Technik Film 1

Beruf WerkstofftechnikerIn

Whatchado Video-Interviews

BITTE BEACHTE: In den Videos werden auch Personen interviewt, die ihre Ausbildung nicht in Österreich absolviert haben und ihren Beruf nicht in Österreich ausüben. Die beschriebenen Ausbildungen und Tätigkeitsbereiche entsprechen daher nicht immer den in Österreich geltenden Regelungen.